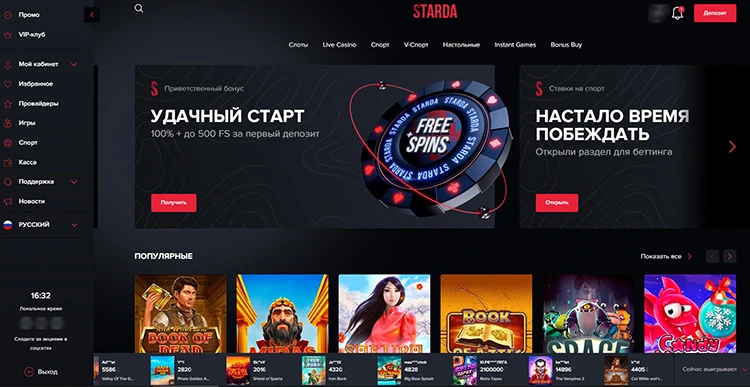

Старда & STARDA 🎰 Зеркало

Официальный сайт Старда позволит вам погрузиться в мир азарта и адреналина с увлекательными турнирами, обширным выбором популярных слотов и мгновенными выплатами круглосуточно благодаря рабочим зеркалам! Регистрируйтесь уже сейчас!

Updated: